![[第90期] 鐘錶的發展演繹-自動上鏈的成熟 - 第1張圖 [第90期] 鐘錶的發展演繹-自動上鏈的成熟](https://jewelryinfo1999.com/wp-content/uploads/2023/09/P076_寶石頻道_沈子愷_90_01.jpg)

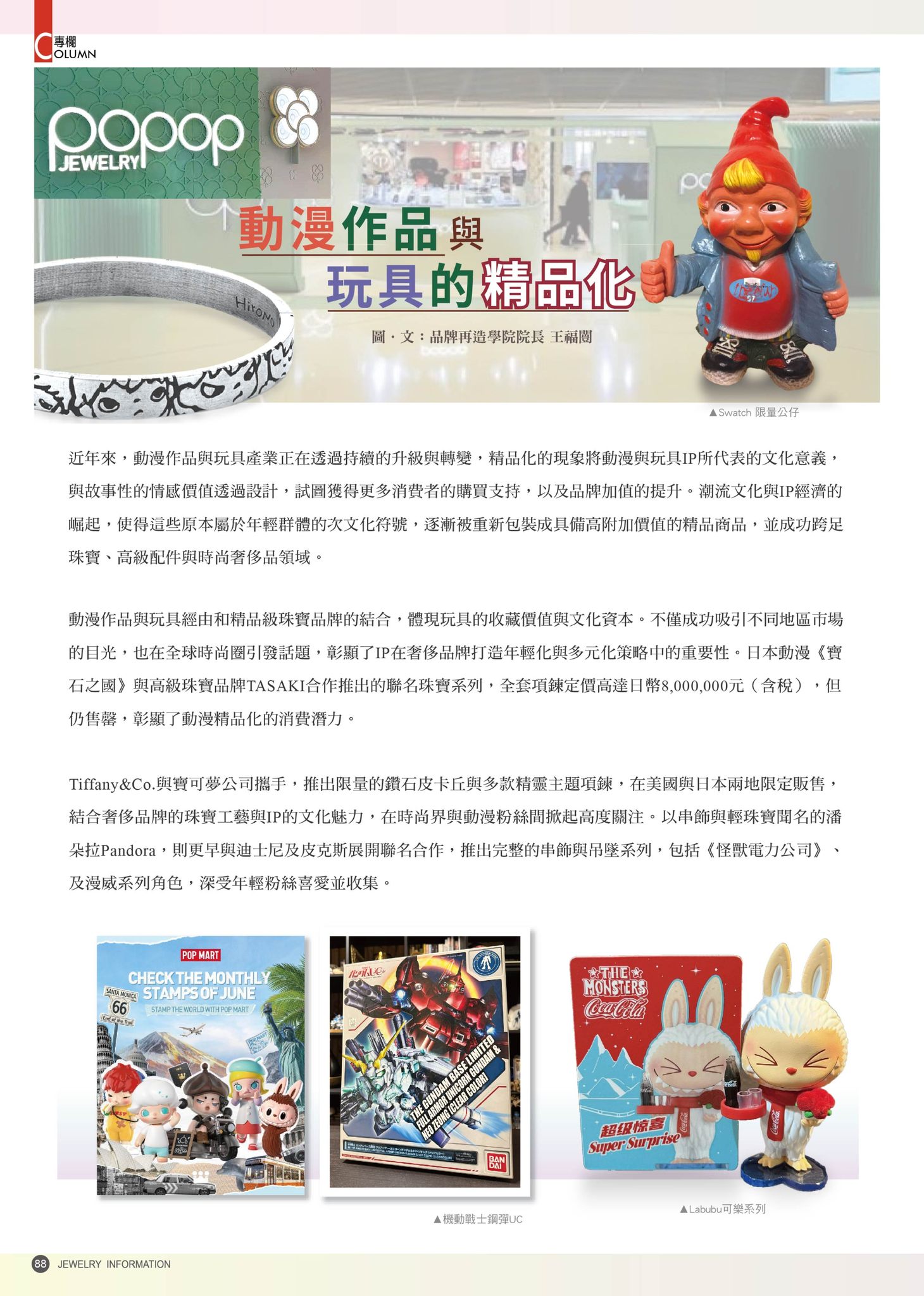

![[第90期] 鐘錶的發展演繹-自動上鏈的成熟 - 第2張圖 [第90期] 鐘錶的發展演繹-自動上鏈的成熟](https://jewelryinfo1999.com/wp-content/uploads/2023/09/P077_寶石頻道_沈子愷_90_01.jpg)

[第91期] 鐘錶的發展演繹-自動上鏈的成熟

圖 文提供:沈子愷 台灣古董鐘錶協會前理事長

在前期有提到「懷錶」的主流流行,有超過三百多年之久,整個歷史下來,懷錶工藝的進化及演變,由大到小~再由厚到薄(圖一)光從懷錶的外觀,就足以感受到三百多年來,懷錶進步的方向與速度。再來因為飛機的發明,慢慢的開啟了鐘錶形制上的改變,腕錶的佩戴逐漸的開始萌芽(圖二),只不過由於開始轉變之初,因為懷錶沒有「防水」「防震」及「自動上鍊」的問題需要克服,因此腕錶的發明與形制上,一時無法普遍,經歷了30多年的研發改良與進步,逐漸克服了「防水」「防震」及「自動上鍊」的問題,因此腕錶才得以漸漸的開始流行,進而人手一支的配戴在每個人的手腕上。

![[第90期] 鐘錶的發展演繹-自動上鏈的成熟 - 第3張圖 [第90期] 鐘錶的發展演繹-自動上鏈的成熟](https://jewelryinfo1999.com/wp-content/uploads/2023/09/90-1.jpg)

▲ 左:(圖一)懷錶工藝的進化 右:(圖二)腕錶逐漸開始萌芽

而上一期所提到的「自動上鏈」的發明,便是「腕錶」能普遍,能令人方便佩戴的主要原因之一了。而在歷經了撞鎚式自動上鏈(圖三)和上下震動式自動上鏈(圖四)之後,最後流行且普遍的自動上鏈類型,還是回歸到了最早1770年瑞士的Abraham-Louis Perrelet 發明了自動上鍊的懷錶(圖五),他的設計是利用地心引力的力量,以360 度旋轉的半圓形自動盤,利用地心引力來讓自動盤上下迴旋的晃動,利用晃動的齒輪轉動來帶動鍾錶發條上鍊的輪系,漸漸的上緊發條(圖六)只不過在當時的時空背景之中,懷錶放置於口袋內,晃動的效率不高,其自動上鏈的設計,在懷錶上是無用武之地,因此沒能普及,一直到1920年代後才漸漸的讓它發揚光大。

![[第90期] 鐘錶的發展演繹-自動上鏈的成熟 - 第4張圖 [第90期] 鐘錶的發展演繹-自動上鏈的成熟](https://jewelryinfo1999.com/wp-content/uploads/2023/09/90-6.jpg)

▲ 左:(圖三)撞鎚式自動上鏈 右:(圖四)上下滑動自動上鏈

所謂的「恆動式自動上鏈」結構就是我們上述1770年所發明的自動上鏈結構(圖五),經由勞力士的加以改良設計(圖七),設計出經久耐用,讓自動上鏈的補充動能,發揮到淋漓盡致,而聞名於全世界,的自動上鏈結構。而這個結構,在早期勞力士的研發之下,為了讓地心引力發揮出最大的效能,因此設計出厚重的自動盤,因而在外觀上腕錶的背後,就會變得很厚重(圖八)。這便是在三零年代開始,勞力士最知名的自動上鏈表,俗稱「泡泡背」或是「饅頭系列」的自動上鏈勞力士。由於自動上鍊的發明,讓我們不需要每天的去上滿發條,補充腕錶的動力,才不至於忘記上發條,導致誤看時間錯失了重要的行程。因此勞力士自動上鍊的發明,開啟了腕錶能開始流行的動力,使得人人都想要一只自動上鍊的腕錶,不用每天需要去上發條。

![[第90期] 鐘錶的發展演繹-自動上鏈的成熟 - 第5張圖 [第90期] 鐘錶的發展演繹-自動上鏈的成熟](https://jewelryinfo1999.com/wp-content/uploads/2023/09/90-3.jpg)

▲(圖五)自動上鏈的懷錶

![[第90期] 鐘錶的發展演繹-自動上鏈的成熟 - 第6張圖 [第90期] 鐘錶的發展演繹-自動上鏈的成熟](https://jewelryinfo1999.com/wp-content/uploads/2023/09/90-4.jpg)

▲ 左:(圖六)自動上緊發條 右:(圖七)勞力士恆動式自動上鏈

![[第90期] 鐘錶的發展演繹-自動上鏈的成熟 - 第7張圖 [第90期] 鐘錶的發展演繹-自動上鏈的成熟](https://jewelryinfo1999.com/wp-content/uploads/2023/09/90-5.jpg)

▲ 左:(圖八)勞力士的泡泡背或大饅頭 ▲ 右上:(圖九)現在、過去和從前 ▲ 右下:(圖十)自動上鏈的成熟

以外型來說,我們可以看到由懷錶轉型成腕錶,相較之下早期的腕錶,由於要表現出鐘錶的極致工藝,因此體積與早期的懷錶和現今的腕錶相比(圖九)相對精緻小巧,在製作上更加的困難,足以感受到當時在鐘錶的製作上,對工藝的要求。另外值得一提的是,最早勞力士的自動上鍊結構,是「單向自動上鏈」。所謂的單向自動上鏈(圖七)是自動盤因為地心引力的關係,隨著運動而轉動,在自動盤順時鐘方向旋轉時,會增加發條的動力。但是在自動盤逆時鐘方向旋轉時,是在空轉的狀態,不會增加腕錶的動力,這就是所謂「單向自動上鏈」。一直到五零年代,勞力士改良出1030的自動上鏈機芯(圖十),就把單向自動上鏈改良成雙向自動上鏈,在自動盤經由地心引力轉動的左右方向,都會直接的補充發條的動力,提升自動上鏈的效能,讓自動上鏈發揮的淋漓盡致,除了自動上鏈的功能之外,其機芯做工更加的精緻,機芯打磨更加的精美,打下了自動上鏈的穩定基礎。

…….待續…

![[第85期] 珠寶藝術家 郭俊庭Paul Kuo](https://jewelryinfo1999.com/wp-content/uploads/2024/05/封面-文編圖-第85期-珠寶藝術家-郭俊庭Paul-Kuo.jpeg)

![[第80期] 近代點翠工藝掌門人 王心瑜](https://jewelryinfo1999.com/wp-content/uploads/2024/05/1第80期-皇家點翠工藝掌門人-王心瑜.jpeg)

![[第90期] 鐘錶的發展演繹-自動上鏈的成熟](https://jewelryinfo1999.com/wp-content/uploads/2025/02/89-古玉賞析-精選.jpg)

![[第90期] 鐘錶的發展演繹-自動上鏈的成熟](https://jewelryinfo1999.com/wp-content/uploads/2024/08/賴泰安_90.jpg)