![[第91期] 鐘錶的發展演繹-自動上鏈的進化 - 第1張圖 [第91期] 鐘錶的發展演繹-自動上鏈的進化](https://jewelryinfo1999.com/wp-content/uploads/2023/12/P068-069_寶石頻道_沈子愷_91_01.jpg)

[第91期] 鐘錶的發展演繹-自動上鏈的進化

圖 文提供:沈子愷 台灣古董鐘錶協會前理事長

「自動上鍊」的發明,是「腕錶」能普遍,能令人方便佩戴的主要原因之一。上一期有提到在歷經了「撞鎚式」自動上鍊和「上下滑動式」自動上鍊之後,最後流行且普遍的自動上鍊類型,還是回歸到了最早1770年瑞士的Abraham-Louis Perrelet發明的自動上鍊懷錶,以360度旋轉的半圓形自動盤,利用地心引力讓其上下迴旋的晃動,透過晃動的齒輪轉動來帶動鐘錶發條上鍊的輪系,漸漸的上緊發條。

![[第91期] 鐘錶的發展演繹-自動上鏈的進化 - 第2張圖 [第91期] 鐘錶的發展演繹-自動上鏈的進化](https://jewelryinfo1999.com/wp-content/uploads/2023/12/91-1.jpg)

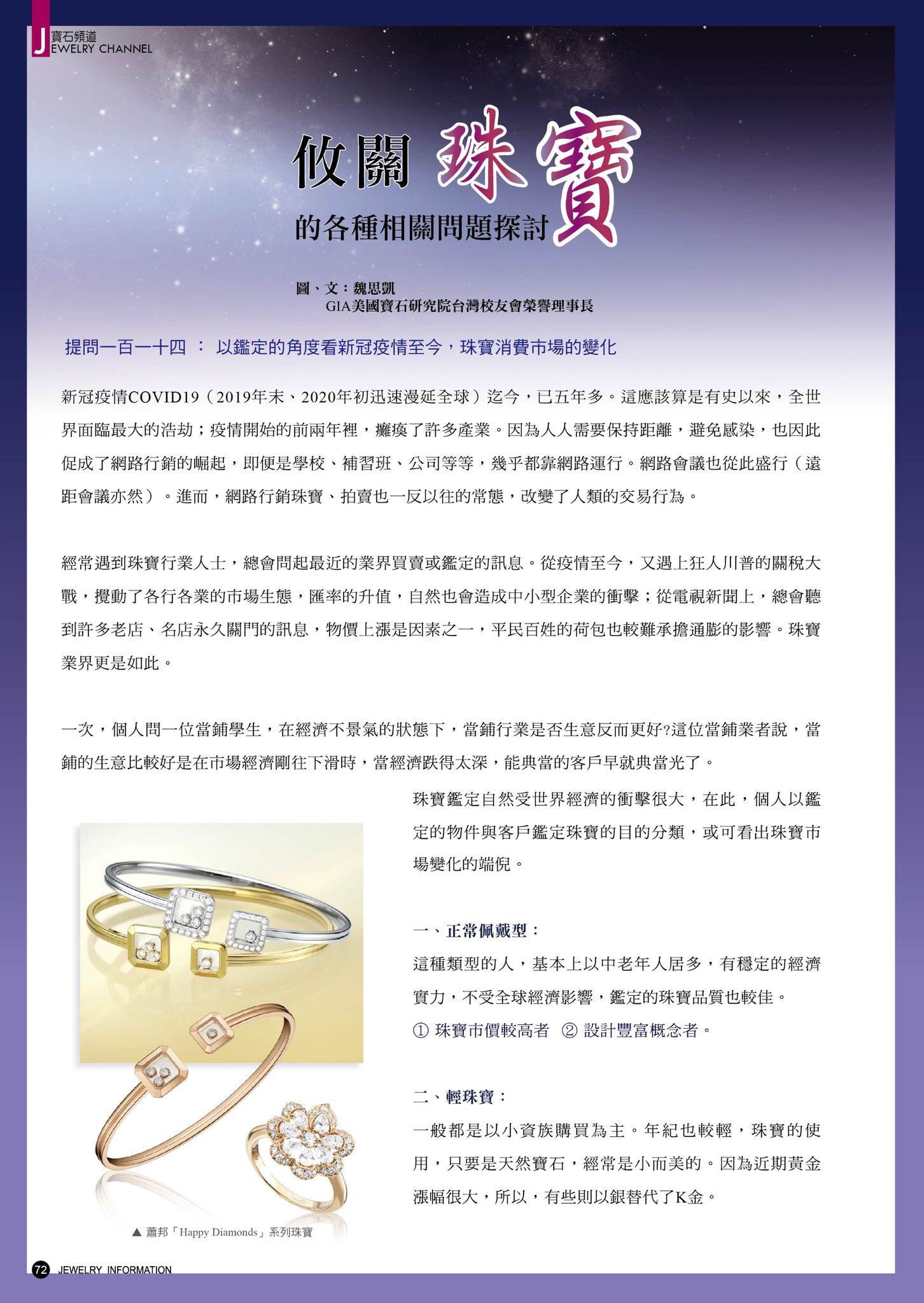

▲ 左:((圖一)自動盤又大又厚 中:(圖二)最初厚實自動盤 右:(圖三)泡泡背自動上鍊

因此在這種恆動式自動上鍊結構,在腕錶上面能夠成功的普遍成熟之下,經過時代的演變與進步,從最初為了讓自動上鍊系統有最大的效能,把半圓形的「自動盤」做的又大又厚(圖一),利用懷錶內部的空間,把自動盤的效能發揮到最大的功效之後,經過了近一個世紀的變化,腕錶自動盤會有怎麽樣的進化呢?放在手腕上的時間,長時間的進化下來,體積越變越小,在自動盤的尺寸上會有怎麼樣的改變呢?光是自動盤尺寸上的變化,就是鐘錶世界很大的樂趣了。

最初在1930年代開始,勞力士打下了自動上鍊的基礎,最知名的自動上鍊錶,俗稱「泡泡背」或是「饅頭系列」的自動上鍊勞力士(圖二),我們可以看到當時勞力士以1770年自動上鍊的懷錶為基礎(圖一),製作出泡泡背自動上鍊結構,因此外觀上可以感受到它的厚度(圖三),直到1950年代自動上鏈的結構趨於成熟後(圖四),外觀上才明顯變薄了許多(圖五)。但是為了在變薄之下可以增加效能,我們可以看到其厚度和重量都增加在側面(圖四)。因此雖然外觀變薄,但是地心引力的效能不會因為變薄而有所降低,甚至是因為側邊重量的加強,在運動時更是可以增加地心引力的效能,這便是自動盤的一大進化。

![[第91期] 鐘錶的發展演繹-自動上鏈的進化 - 第3張圖 [第91期] 鐘錶的發展演繹-自動上鏈的進化](https://jewelryinfo1999.com/wp-content/uploads/2023/12/91-2.jpg)

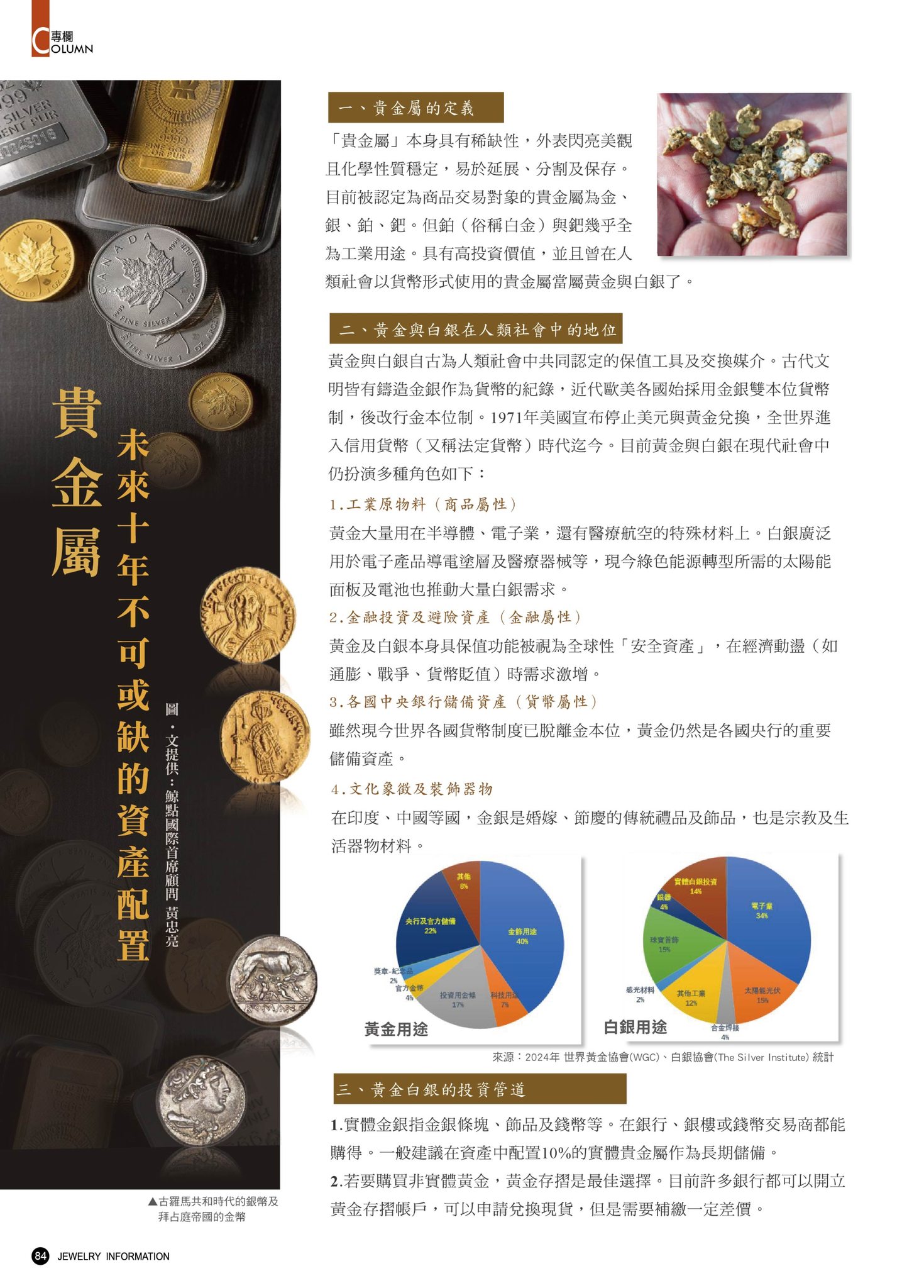

▲ 左:(圖四)自動盤薄型化 中:(圖五)外觀上明顯的薄了許多 右:(圖六)鏤空雕花的極致工藝

在機芯的外觀上,鏤空雕花的設計(圖六)更是將自動盤的美學發揮的淋漓盡致。小一號的偏心「3/4自動盤」(圖七)為了讓腕錶的機芯薄形化,在齒輪的配置和零件的運用上尋找出自動盤設置的空間,因此將自動盤的軸心做偏心式的設計,想辦法在自動盤的運作過程當中不要影響到機械的厚度,並在薄型化設計之下,讓腕錶機芯依然精準耐用。也因為「3/4自動盤」偏心式的設計,在機芯的外觀表現上,有它特殊的優美風格,明顯的和一般自動上鍊機械錶有獨特的差異。

「微形自動盤」顧名思義就是小型的自動盤(圖八)也稱之為「1/4自動盤」,由於勞力士在三0年代,推出衡動式自動上鍊,可以360度旋轉的自動盤設計之後,位於中央自動盤的軸心和加裝在基本輪系與動力發條盒的自動上鍊系統,無可避免的會使腕錶機芯厚度增加了許多。如果要讓機芯厚度媻薄,只有讓機芯所有的零件變薄,才有可能讓機芯整體厚度變薄。只不過如此一來,所有的零件變薄,首先就會增加製作上的困難度,也會影響到機芯的耐用性。

![[第91期] 鐘錶的發展演繹-自動上鏈的進化 - 第4張圖 [第91期] 鐘錶的發展演繹-自動上鏈的進化](https://jewelryinfo1999.com/wp-content/uploads/2023/12/91-3.jpg)

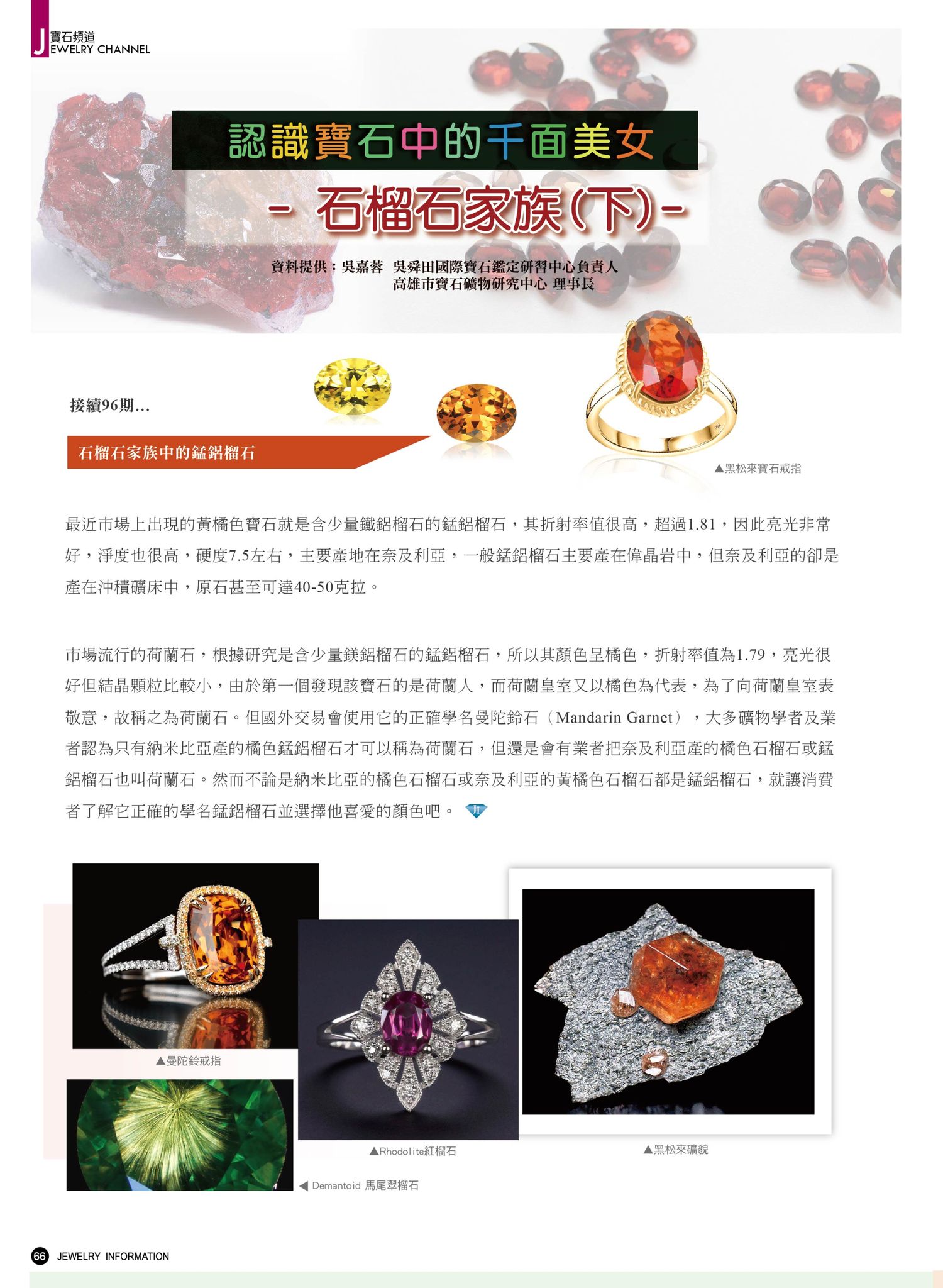

▲ 上左:(圖七)4分之3自動盤 上右:(圖八)微型自動盤

▲下左:(圖九)超薄紀錄保持20年之久 下右:(圖十)24K黃金自動盤

因此微型自動盤機芯的設計,首先便是以如何讓所有零件不要變薄的前提之下,讓整體機芯變薄。唯一的辦法就是讓自動盤的厚度,不要去影響機芯的厚度,另外為自動盤挪出一個空間,把機芯的基礎結構和自動盤分開(圖八)。這樣的設計,便可成功地創造出薄型又耐用的機芯整體結構,因此有很多的廠牌都是用這樣的結構讓整體的機芯厚度變薄。最知名的莫過於1960年伯爵推出厚度僅有2.3mm的12P自動機芯(圖九),在當時成為全球最薄的自動上鍊機芯,其超薄的紀錄保持了20年之久,也由於採用了微型自動盤的設計,才能達到如此超薄的成就,把薄型工藝發揮到了極致。另外伯爵的12P機芯採用了24K的黃金自動盤(圖十),而黃金的高比重特性,把上鍊的效率發揮到極致,而後幾乎所有的高級品牌,都把K金的自動盤、當成為此類型機芯的標準配備。(待續)

![[第85期] 珠寶藝術家 郭俊庭Paul Kuo](https://jewelryinfo1999.com/wp-content/uploads/2024/05/封面-文編圖-第85期-珠寶藝術家-郭俊庭Paul-Kuo.jpeg)

![[第80期] 近代點翠工藝掌門人 王心瑜](https://jewelryinfo1999.com/wp-content/uploads/2024/05/1第80期-皇家點翠工藝掌門人-王心瑜.jpeg)

![[第91期] 鐘錶的發展演繹-自動上鏈的進化](https://jewelryinfo1999.com/wp-content/uploads/2025/02/90-多寶格-精選.jpg)

![[第91期] 鐘錶的發展演繹-自動上鏈的進化](https://jewelryinfo1999.com/wp-content/uploads/2024/08/FotoJet8.jpg)